뿌리 없는 천성에 따라 새들이 골공한다

무풍지대

리뷰

까놓고 말하자면 시집은 별로 취향이 아니다. 문장력 기르기 위한 훈련의 일환으로 종종 읽고 필사하기는 했는데, 사실 내게 시는 소설보다 난해하고 어려운 분야다. 어디서부터 건드려야 하는지 모르는… 게다가 소위 말하는 요즘 시, 그러니까 <그놈의 토마토 윤슬 라벤더 비눗방울…> 같은 내용이 들어가는 친구들은… 싫어한다기보다는 어떻게 읽어야 하는지 감을 못 잡는 편이다. 이러한 까닭 때문에 시는 항상 조금 먼 존재였다. 무풍지대를 만나기 전까지는.

무풍지대, 윤희준 시인. 처음 접한 건 좋아하는 장르의 좋아하는 연성러 분이 추천해주시는 트윗이었다. 정확히 어떤 내용이었는지는 잘 기억나지 않는데… 너무 좋았던고로 알티 추첨해서 한 분께 선물을 드리겠다는 요지였다는 건 확실하다. 나는 그분의 글을 아주, 정말로 많이 좋아하는 사람이었기 때문에 궁금해졌다. 무슨 내용이길래 그렇게까지 추천하시는 걸까? 궁금한 건 못 참는 사람이라서 바로 교보문고에 들어가서 시켰고, 이틀 뒤에 왔다.

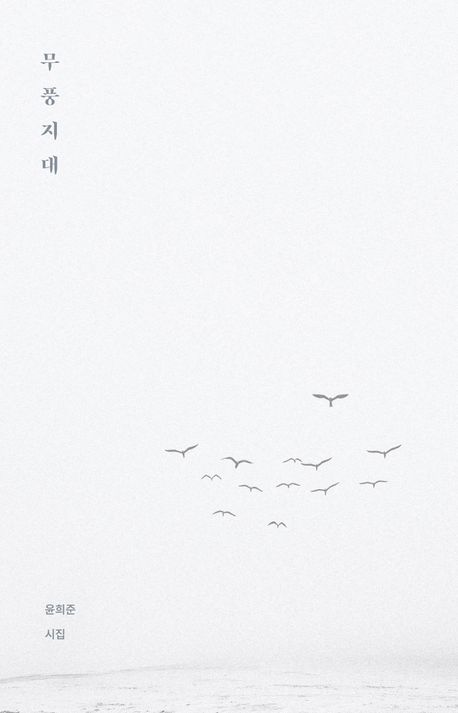

첫 인상은 일단 표지가 취향인데? 였다. 나는 모두가 알아주는 자타공인 겨울 아포칼립스 외로움 쓸쓸함 미친놈이었으므로… 표지부터 느껴지는 어떤 짙은 고독의 삘(feel)이 나를 사로잡았다. 게다가 내 눈을 확 끈 건 뒷면에 있던 작가의 말(본 글의 제목이 그 일부다), 그리고 책 날개에 있던 작가 소개다. <유언조차 남기지 못하리라고 확신한 적 있었다. 지금도 기적은 믿지 않는다. 하지만 분명하다. 이 시집은 사멸과 불안의 도로에서 기어이 엮어내고야 만 생존의 흔적이다.> 이 문장이 왜 그렇게 사무쳤는지. 같은 생각을 해본 사람이기에 문장에서 도무지 눈을 뗄 수가 없었던 건지도 모른다.

나는 불완전한 내 기억을 더듬을 수 있는 한에서는 항상 우울했다. 나의 우울은 좌절이나 절망보다는 은은한 무료감, 무기력감에 가까웠다. 긴 세월 동안 삶에 별다른 애착을 느끼지 못했고, 그렇기에 미련도 없었으며, 잠들기 전 눈을 감았을 때 다양한 방법으로 내가 죽는 상상을 했다. 지금에야 많이 나아졌지만, 우울과 위축은 여전히 떨어지지 않고 나와 함께한다. 이러한 상황이 있었기에 나는 작가를 처음 만나는 책 날개에서 순간적으로나마 책에 매료되었고, 이후 이 흥분은 책을 덮는 순간까지 이어진다.

애당초 나는 문장에 기교를 많이 넣는 편이 아니다. 화려한 문체는 읽기에 번잡하다고 생각하는 사람인지라 최대한 정적이고 덤덤한 문장을 추구한다. 윤희준 작가의 문장은 말하자면 나의 이데아 같았다. 높낮이가 크게 없고 평이한데 담담함이 주는 울림은 한도 끝도 없이 크다. 상황과 묘사에 따라 적확한 단어를 사용하는 어휘나 문장을 쌓아가는 방식이 굉장히, 정말 굉장히, 말로 이르기 어려울 정도로 마음에 들었다. 글을 쓴다면 이렇게 쓰고 싶었다. 글을 잘 쓰게 된다면 이런 글이었으면 좋겠다고 생각했다. 게다가 시, 소설에 비해 상대적으로 짧은 내용 안에 주제부를 축약하여 전달해야 하는 매체 특성에도 불구하고, 윤희준 시인이 말하고자 한 바는 굉장히 또렷하게 나에게 다가왔다. 매 시, 매 글, 매 단어가 그랬다. 심혈을 기울여서 쓴다는 말이 무엇인지 알 것 같았다.

작가는 살라고 말한다. 기적 같은 건 믿지 않고, 앞으로는 더 나아지리라고 확신한다는 말조차 할 수 없다고 말한다. 하지만 그래도 살라고 전하는 목소리에는 채 떨치지 못한 고독이 진하게 묻어난다. 그게 인상 깊었다. 글 곳곳에서 나는 어쩌면 기질적일 시인의 외로움을 느꼈고, 그 고독은 매 순간 시를 한층 풍부하게 만드는 장치였다. 장을 거듭하여 넘기면서 나는 처음으로 시라는 건 이런 거구나, 라는 생각을 했다. 이토록 명징하게, 그리고 이토록 확고하게 주제가 전달된 시는 처음이었다.

살라고 말하는 이야기가 좋다. 어떻게든 생존한다면, 부득불 살아남는다면, 마지막엔 결국 살아남기를 잘했다고 생각하는 순간이 찾아온다는 창작물들을 좋아한다. 내가 그렇게 느꼈기 때문인지도 모른다. 기약 없더라도 비관보다는 기대가 좋다. 허무주의는 그다지 좋아하지 않고, 나만 잘 살면 된다는 개인주의는 혐오하다시피 한다. 이 세계에서 가장 불필요한 태도는 냉소일 것이라는 신념에 가까운 생각은 마음 깊은 곳에 박혀 있다. 타인에게 다정하고, 베풀 수 있는 것을 베풀고, 누군가를 섣불리 혐오하지 않는 세상에서 살고 싶다. 이상적이라는 말을 많이 들었고 실제로도 그렇게 느낀다. 나의 생각과 현실 사이의 괴리에 내가 받았던 스트레스 또한 상당하다. 내가 잘못된 것 같다는, 이 세상에 잘못 태어난 것 같다는 느낌을 자라는 내내 끝없이 받았다. 차라리 해파리로 태어나야 했다고, 나는 생각보다 자주 생각하고는 했다.

정말 개인적인 시각일지 모르지만, 시집을 읽는 내내 나는 내가 느꼈던 고독과 적요를 잘 다듬은 문장으로 읽는 듯한 감상을 받았다. 시인은 시를 이용해 끝없이 자신이 겪었던 외로움을 나에게 표출하는 것 같았다. 그게 싫지 않았다. 나 같은 사람이 또 있구나, 하는 동질감에 가까운 감정들이 책장을 넘기는 손끝에 매 순간 진하게 남았다. 단순히 문장이 아름답다거나 시의 주제부가 화려하다거나 하지 않다. 그런 부류를 바란다면 이 시집은 다소 실망스러울 수 있다. 하지만 <무풍지대>는 우직하고 고요하게, 드넓은 바다를 낮게 활공하는 바닷새들을 볼 때마다 느껴지는 기묘한 아득함과 고독을 이야기한다. 외로웠다는 이야기에서 멈추지 않고 그 앞으로, 한 걸음씩 느리게 걸어나가며 속삭인다. 버티고 보니 괜찮았다고. 그러니까 당신도 한번 버텨보지 않겠냐고.

다정한 시집이다. 삶에 피로감을 느낀다거나 지쳤을 때, 누군가에게 토로할 수 없는 외로움을 느낄 때 읽는다면 큰 위로를 받을 거라고 감히 말한다. 글을 끝맺기 전 좋아하는 구절로 마무리한다.

그러나 고독 속에서만 팔 벌려 맞이할 수 있는 진정한 소멸이 있다. 태초의 등대에서 우주의 가장 순수한 모습을 마주하면, 나는 수천 계단 끝의 머나먼 응시처럼 진실한 눈을 갖게 된다. 온기 없는 진실한 눈, 내가 감히 사랑보다 바라 왔던, 진실한 눈을. / 무풍지대 중, 무풍지대, 윤희준

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.